「8時間しっかり寝たはずなのに、なぜか朝からダルい…」「夜中に何度も目が覚めて、熟睡感がない…」 あなたも、こんな「睡眠の質」に関する悩みを抱えていませんか?多くの人が睡眠時間を確保することに必死ですが、実は、睡眠は「長さ」よりも「深さ(質)」が重要だということが、最新の科学研究で次々と明らかになっています。

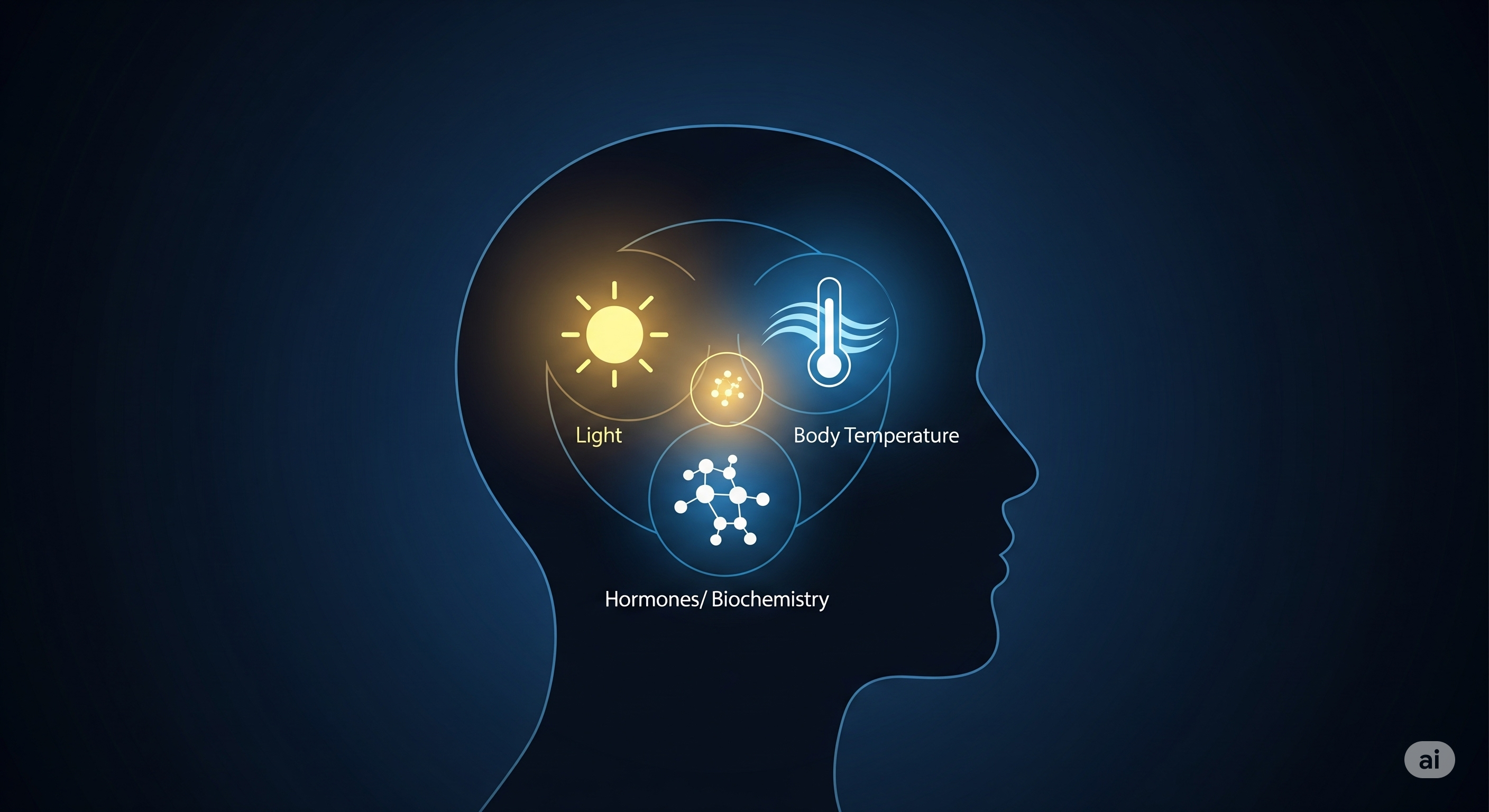

では、その「質」はいったい何で決まるのでしょうか?気合いや根性?高価な寝具?いいえ、違います。私たちの眠りは、「概日リズム(体内時計)」や「深部体温」、「睡眠圧」といった、極めて精巧な生物学的メカニズムによってコントロールされているのです。

そして、最もエキサイティングなのは、これらのメカニズムには、私たちが意図的に操作できる「スイッチ」が存在するということです!まるでゲームをハックするように、科学的に正しい知識でこれらのスイッチをON/OFFすることで、誰でも睡眠の質を劇的に向上させることが可能なのです。

この記事では、数多ある睡眠法の情報の中から、科学的根拠(エビデンス)が確立された、最も強力な「3つの神スイッチ」を厳選してご紹介します。もう、眠れない夜にベッドの中で悶々とするのはやめにしましょう。今日からあなたの睡眠を、科学の力で完全にコントロールするのです!

1. スイッチ①:「光」を制する者は睡眠を制す!朝と夜の正しい光の浴び方

私たちの体に備わっている約24時間周期のリズム「概日リズム(サーカディアンリズム)」、いわゆる体内時計こそが、睡眠の質を司る最も重要なボスです。そして、このボスをリセットし、毎日正確に時刻合わせをしてくれる最強のツールが「光」なのです。

【朝のスイッチ:ON】朝の太陽光で、最高のスタートを切る! 夜に自然な眠りを誘うホルモン「メラトニン」は、実は朝に光を浴びた瞬間から、その分泌の準備が始まります。朝、目から入った強い光(特にブルーライトを多く含む太陽光)の信号が脳の親時計に届くと、「朝が来たぞ!」と認識し、体内時計がリセットされます。そして、その約14〜16時間後に、メラトニンが分泌されるようにタイマーがセットされるのです。

ある研究では、朝の時間帯に屋外で過ごす時間が長い人ほど、夜の寝付きが良く、睡眠の質が高いことが示されています【(参考)The University of Washington, 2021】。毎朝起きたら、まずカーテンを開けて、できればベランダや庭で15分ほど太陽光を浴びる。たったこれだけの習慣が、夜の快眠を約束してくれる、最も効果的なスイッチなのです。

【夜のスイッチ:OFF】夜のスマホは、脳に”昼だ”とウソをつく! 一方で、夜に浴びる光、特にスマートフォンやPC、LED照明から発せられるブルーライトは、睡眠にとって最悪の敵です。夜間に強い光を浴びると、脳は「まだ昼間だ!」と勘違いし、メラトニンの分泌を強力に抑制してしまいます。

ある研究では、就寝前にタブレット端末で読書をした場合、紙の本で読書した場合に比べて、メラトニンの分泌が50%以上も抑制され、分泌のタイミングも約1.5時間遅れたと報告されています【Chang et al., 2015】。寝る前にベッドでスマホをいじるのが習慣になっている人は、自ら眠りを遠ざけているようなものなのです。就寝の1〜2時間前からは、部屋の照明を暖色系の間接照明に切り替え、スマホやPCの使用を控える。これが、夜に押すべき必須のスイッチです。

2. スイッチ②:「深部体温」の落下を操れ!入浴と室温の最適戦略

赤ちゃんの手足が温かくなると、眠たいサインだと言いますよね。あれは、手足の血管を広げて体内の熱を放出し、体の内部の温度「深部体温」を下げようとしている証拠です。人間は、この深部体温が低下する過程で、強い眠気を感じるようにできています。このメカニズムを逆手に取り、意図的に眠りを作り出すのが2つ目のスイッチです。

その最強のテクニックが「入浴」です。就寝の直前に熱いお風呂に入ると、交感神経が興奮してしまい逆効果。ポイントは、就寝の90〜120分前に、40℃程度のぬるめのお湯に15分ほど浸かることです。

テキサス大学が行ったメタ分析によると、この「就寝90分前の入浴」は、寝付くまでの時間を平均で10分短縮し、睡眠の質を大幅に向上させることが明らかになりました【Haghayegh et al., 2019】。入浴によって一時的に深部体温を上げることで、その後の体温が急降下するタイミングと、自然な眠気が訪れるタイミングが、ちょうど就寝時間と一致するのです。

また、寝室の環境も重要です。深部体温がスムーズに下がるように、夏場でも快適と感じる程度の室温(26℃前後)にエアコンを設定し、通気性の良い寝具を選ぶことも、このスイッチを効果的に作動させる上で欠かせません。

3. スイッチ③:「食事と飲み物」を最適化せよ!アルコールとカフェインの罠

良質な睡眠のためには、日々の食事と飲み物の選択も極めて重要です。特に、多くの人が誤解している「アルコール」と「カフェイン」の付き合い方を見直すことが、3つ目のスイッチとなります。

【アルコールの偽りの眠り】 「寝る前にお酒を飲むと、よく眠れる」というのは、科学的には全くの幻想です。アルコールは確かに入眠を促進する鎮静作用があります。しかし、その効果は長くは続きません。アルコールが体内で分解されると、「アセトアルデヒド」という覚醒作用のある物質が生成されます。これにより、睡眠の後半部分が浅くなり、中途覚醒が頻繁に起こるのです。

脳波の研究でも、飲酒後の睡眠は、前半の深いノンレム睡眠は増えるものの、後半の心身の回復に重要なレム睡眠が著しく阻害されることが分かっています【Ebrahim et al., 2013】。寝酒は、睡眠の質を借金して前借りしているようなもの。根本的な解決にはならず、むしろ悪化させる原因なのです。

【カフェインの半減期という罠】 カフェインは、日中の眠気の原因となる「アデノシン」という物質が、脳内の受容体に結合するのをブロックすることで、私たちを覚醒させます。問題は、その効果が非常に長く続くことです。

カフェインの血中濃度が半分になるまでの時間(半減期)は、平均で4〜6時間と言われています。つまり、午後3時に飲んだコーヒーのカフェインは、夜9時になってもまだ半分が体内に残っている可能性があるのです。これでは、夜になっても睡眠圧(眠りたいという力)が十分に高まらず、寝付きが悪くなるのは当然です。睡眠に問題を抱えている人は、少なくとも就寝の8時間前、できれば正午以降はカフェインの摂取を避けるのが賢明です。

4.【意外な盲点】最高の睡眠は「昼間の活動」から始まっている

良質な睡眠は、夜だけの問題ではありません。むしろ、昼間の過ごし方こそが、夜の眠りの質を決定づけます。

- しっかり活動して「睡眠圧」を高める: 日中に脳や体をしっかり使うと、脳内に眠気を誘発する物質「アデノシン」が蓄積していきます。このアデノシンによる「眠りたい」という圧力が「睡眠圧」です。日中ダラダラ過ごしてしまうと、この睡眠圧が十分に高まらず、夜になってもなかなか眠れません。適度な知的活動や身体活動が、夜の深い眠りの土台となります。

- 昼寝の功罪を知る: 短い昼寝(15〜20分程度)は、午後のパフォーマンスを向上させる上で非常に有効です。しかし、これが30分を超えたり、夕方近くなったりすると、夜のために溜めておくべき睡眠圧を解放しすぎてしまい、夜の寝付きを悪くする「睡眠の盗難」になってしまいます。昼寝をするなら、午後3時までに、30分以内に留めるのが鉄則です。

- 定期的な運動習慣: 定期的な運動習慣は、睡眠の質を改善する最も効果的な方法の一つであることが、数多くの研究で証明されています。特に、ウォーキングなどの有酸素運動は、深いノンレム睡眠を増やし、寝付きを良くする効果が報告されています。ただし、就寝直前の激しい運動は、交感神経を興奮させ、深部体温を上げてしまうため逆効果。運動は、夕方までの時間帯に行うのが理想的です。

結論:最高の睡眠は「夜の儀式」ではなく「朝の光」から始まっている

私たちはつい、睡眠の問題を「夜」だけのものと考え、寝る直前になって慌てて対策しようとしがちです。しかし、科学が示す真実は異なります。

最高の睡眠は、夜の就寝準備から始まるのではありません。朝、太陽の光を目に浴びた瞬間から、すでに始まっているのです。

日中の24時間の過ごし方全体が、夜の眠りの質をデザインします。朝の光で体内時計をリセットし、日中の活動で睡眠圧を高め、計画的な入浴で深部体温の落下を演出し、そして夜は光と刺激物を避けて脳をクールダウンさせる。

これらの「スイッチ」は、どれか一つだけやれば良いというものではなく、相互に関連し合っています。難しく考える必要はありません。まずは「朝起きたらカーテンを開ける」「夜寝る1時間前はスマホを置く」といった、できそうなことから一つずつ始めてみてください。

科学に基づいた正しい習慣こそが、あなたを毎朝スッキリと目覚めさせてくれる、最も確実で再現性の高い方法なのです。